Светлое и Темное

Хорошо и Полохо

Различение Добра и Зла...

Это Дуальность.

Дуальность, дуальность... дульность противоречия, предлагающая встать на одну из сторон, выбрать между "большее" и "меньшее" Зело, ибо ни одна, ни другая сторона тобой не познаваема, пока нет общей МЕРЫ. Пока ты сам не проявил Единство в связи того и другого в себе не как противо-речие, а как со-единение.

Но можно посмотреть на это глубже и чуть иначе.

Только вот это будет крайне болезненно и трудно... для тех, кто ищет "просветление", "затемнение" или иные способы и методы... иначе зацелен стремлениями дуальности, их многообразием целей, кто нуждается...

Да... это нужда.

Нужно/не нужно. Это та же дуальность, а вернее, это реальность, в которой ты живешь, выстроенная на поставленных тобой и только тобой целей.

И она вокруг тебя.

Ты спрашиваешь зачем мне это, зачто мне это? Ты страдаешь от непонимания... но тут даже не требуется понимать это "зачем"... ибо это понимание - недоступно само по себе. Недостаточно само по себе. Ты поймешь это только когда произведешь то самое... измерение всего - собой.

Смотри.

Знание о добре безсмысленно и безполезно в мире, где нет зла. Почему? Потому что добро противоречиво, как и зло. Зависимо. Ему требуетя противовес, чтобы проявляться. Так и цели - есть то, что ей полезно, что помогает её достигнуть, и то, что препятствует.

Тебе не нужно добро, зло, знание само по себе. Ты это уже проходил... был знанием... ангелом, демоном, закорючкой на листе бумаги. Был чистым знанием. И если ты ошибешся в измерениях знаний собой, смерешься неверно - ты вновь вернешься в это состояние знания и бытия собой. ТОЛЬКО собой и более ничем.

Это не твое предназначение, ибо знание и бытие собой - не есть цель или предназначение вообще.

Цель и предназначение ты проявляешь тогда, когда приходишь туда, где тебя нет.

Поверь, это просто. Найти такой мир - легче легкого. Достаточно выйти из себя.

Всякие осознанные сновидения... тайные эзотерические практики... все фигня. Просто обрати внимание на то, что выводит тебя из себя в твоей простой, обычной жизни. Вот оно, твое место, где ты, обращенный в него, живущий им - не в себе. Почувствуй себя в этом ничто, свяжи себя в себе с этим местом и найди себя там - это и будет СО-единое бытие. Вместо бытия противоречия, когда ты попав в это раздраженное, пустое ничто стремишься скорей-скорей отсюда сбежать... подобно множеству якобы "просветленных", но на самом деле просто наивно нацеленных на "бегство" из мира.

А ты думал?

Бегство - не выход... бегство или проклинание этого места, как "тюрьмы" - это зависимость, это признание всей своей безсильности бытия перед НЕ-бытием. Это самомнение,самоуспокоение, самообман и самоподавление собственной воли в стремлении понять себя ТУТ и так. Это жалось и отказ от движения, потому что твои собственные оценки... твои цели стали для тебя ЗНАЧИМЕЕ, чем ты сам, твое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ стало господином над тобой. Т.е. ты - подчинив себя ему совершил ошибку... чего? Измерений. Оценки...

Нет. Это не ложь. Бытие и вправду безсильно перед небытием. Это нормально. Но не потому, что оно с ним "бьется" будто бы жизнь бьется со смертью, а потому, что в НЕ-Бытии бытия еще/уже или вообще нет. Там нет силы бытия. Его туда кому-то надо вложить. Пока - не вложили. Вот и всё. Это не противоречие, а дело. Цель, если хочешь видеть так. Если хочешь это небытие заполнить своим вниманием. Это просто выбор.

И главное - эту цель - поставил себе ты.

Можно ли назвать это предназначением?

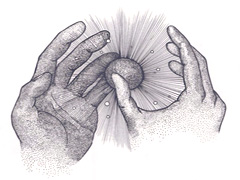

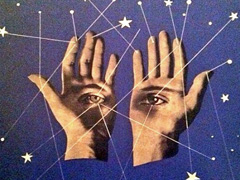

Много раз говорил - предназначение имеют, им обладают средства, инструменты, способы и методы оценки возможностей, оценки пустоты на возможность, на возможность проявления бытия в не-бытии. Ты оцениваешь одно и самое главное - О-грань-иченнсть, ты оцениваешь грани. И оценив их ты можешь верно влить свое безграничное бытие, в это ограниченное не-бытие, заполнив собой его тютелька в тютельку. Именно для этого ты измеряешь и познаешь СЕБЯ в этом бытии. Строишь этакую оптимальную перчтку ощупывающую полное и полое ничто, эдакий пузырь в который можно вложить жизнь бытия, чтобы понять сколько туда войдет так, чтобы... это ничто не исчезло. Не потеряло границ. Не лопнуло, если ты наполнишь его собой больше, чем достаточно.

Твое внимание, твоя любовь, твои силы и воля - они безмерны для любого ничто, но ты специально делаешь фильтр, из тел, из эго, чтобы это безмерие было бережно и аккуратно введено, подобно тонкому шприцу в закрытую область, чтобы жидкость, текущая через иглу проводника - шприц, вводила внутрь достаточно. Достаточно... без избытка или недостатка.

Нужда...

Нужно или нет. Зависит от цели и от правил измерения. От средств...

Нет. Твоя нужда ни от чего не зависит. Это ТЫ выбрал нуждаться. В первую очередь - это выбор.

Всё вокруг, совершенно всё: и что тебе нравится, и что раздражает, и что ужасает и что отторгает - буквально всё - это то, что ТЫ выбрал и что ТЕБЕ нужно. Все ангелы и демоны, их битвы и сражения, вся глупост мира и мировой дурак, мировой ум, боги и бла-бла-бла...

Пойми свою нужду. Увидь её сквозь декорации.

Тоже, что тебе не нужно - отсутствует в твоем мире, в твоей реальности... в твоей перчатке ты не удержиаешь ничего из ненужного. Ты всегда занят только тем, что тебе нужно.

Весь мир - всё - это нужное тебе. Если ты в нем что-то отвергаешь - это нужно тебе отвергать, ненавидишь - нужно тебе ненавидеть.

Прими мир, как его автор. Весь мир, все его прошлое, все будущее,все его возможности и вариации произошли,ест или будут только для того, чтобы тут в этот миг, был ты. Они для тебя. ЭТО ТОЛЬКО ТВОЕ СОЗНАНИЕ.

И в дуальности - ты учишься чувствовать свою нужду. Чувствовать свои заисимости, свои не-полно-цельности, свою зависимость от того, с чем ты выбрал связаться, свою зацеленность быть во всем,с чем ты связан, устремленнсть Духа в охоту, в туда, в то, что НАДО. Кому? Тебе.

Да кому это вообще надо?!

Ты бьешься с бесами? Поешь общим хором с ангелами? Танцуеь танец Шакти, качаешься у стены плача? Рисуешь магические символы, насылаешь порчу, пишешь шлемы Ужаса, ищешь тайные знания...и туча другого и разного...

И неужели всё это ты делаешь "просто так"?

Посмотри на этот эгрегор дуальности, на этот мир. Это мир - нужды. Недостатка или избытка ресурсов, возможностей, чувства ограниченности. И у тебя есть только один способ убрать это чувство... познать это чувство... можно особым способом...

Добро никогда не победит зло, обратное тоже верно. Противоречие - нужно. Необходмо, обязательно, столпотворно. Это твоя среда и средства.

Смирись, а вернее - научись измерять одно другим, другое через первое, а потом делать главное - объединять это в себе.Азъ... рождается в мире Человеков, чтобы сотворить в нем Ижеи - Меру Человека. Чтобы познать себя так, измерив мир собой - чтобы Человек стал мерой всех вещей, чтобы твоя "перчатка", ощупала это НИЧТО верно и всецело, захватив все грани...

и тогда ты станешь в этом ничто новым бытием и источником, войдя в него верно... божественность проявиться без личин и масок, в чистой своей сути. Ведь границ для нее - нет.

Всё, что вокруг тебя - тебе нужно. Все, чего нет - не нужно.

Но где тут ты сам? Вокруг есть просто нужда и её отсутствие.

Понял? Ты сам - никакая не нужда или отсутствие нужды. Они - суть того, что ты сделал - связав себя с ничто. И что? Видишь разницу? Чуешь себя? Только собой ты можешь учуять разницу, где ты есть, а где тебя нет в том, с чем ты СВЯЗАН.

И только тогда, когда ты перестанешь отказывать миру в том, что тебе в нем не нужно, перестанешь бежать от того, что в нем есть и нужно тебе... ты увидишь его границы, что и есть это "начало" отсутствия бытия. Вот смысл познания любого противоречия. Не суть важно - добро/зло, хорошо/плохо... свет/тьма и т.п. День противопоставлен ночи или вместе - это сутки? Зима противопоставляется лету, осень весне или это лето (год)? Восток - югу? Запад-северу? Нюх - слуху, вкус - знению? Это всё - измерения разных границ, которые ты объединяешь в целую картину, в миро-воз-зрение, в то, как ты обрщаешь на себя ут внимание, в тебя самого измеренного мерой Человека... на сколько ты смог в себе эту меру настроить, насколько твой настрой - соответствует нужному ТЕБЕ. Это всё измерения того, как ты чувствуешь свою нужду, это познание своего желания, состояния, бытия... как тебе будет лучше всего в той мере. Как тебе тут НРАВИТСЯ БЫТЬ.

Всё вокруг тебя - это то, что тебе нужно.

И границы нужного - это начало ничто. Того, в чем ты не нуждаешься. И потому, тебе даже нет особой нужды выходить за границы. Зачем разбираться в том, что тебе не нужно? Для начала просто дойди до них. Узри все, что вокруг тебя есть - всё, в чем ты нуждаешься и как. И тогда - этого будет уже достаточно, чтобы измерить верно то, что тебе нужно. Различить действительное от ошибочного. Познать противоречие в его полноте и единстве сторон. Свет есть благодаря тьме, зло - благодаря добру, средства проявляют свою значимость только когда поставлена цель.

Благодаря тому, что ты познаешь конечность "нужды", "временность" нужного... ограниченность любого недостатка - ты найдешь свой необходимый тут достаточный "предел бытия".

А теперь практическая проверка на понимание... через одну из сторон этого видения.

В.О. Ключевский

Источник

Хорошо и Полохо

Различение Добра и Зла...

Это Дуальность.

Дуальность, дуальность... дульность противоречия, предлагающая встать на одну из сторон, выбрать между "большее" и "меньшее" Зело, ибо ни одна, ни другая сторона тобой не познаваема, пока нет общей МЕРЫ. Пока ты сам не проявил Единство в связи того и другого в себе не как противо-речие, а как со-единение.

Но можно посмотреть на это глубже и чуть иначе.

Только вот это будет крайне болезненно и трудно... для тех, кто ищет "просветление", "затемнение" или иные способы и методы... иначе зацелен стремлениями дуальности, их многообразием целей, кто нуждается...

Да... это нужда.

Нужно/не нужно. Это та же дуальность, а вернее, это реальность, в которой ты живешь, выстроенная на поставленных тобой и только тобой целей.

И она вокруг тебя.

Ты спрашиваешь зачем мне это, зачто мне это? Ты страдаешь от непонимания... но тут даже не требуется понимать это "зачем"... ибо это понимание - недоступно само по себе. Недостаточно само по себе. Ты поймешь это только когда произведешь то самое... измерение всего - собой.

Смотри.

Знание о добре безсмысленно и безполезно в мире, где нет зла. Почему? Потому что добро противоречиво, как и зло. Зависимо. Ему требуетя противовес, чтобы проявляться. Так и цели - есть то, что ей полезно, что помогает её достигнуть, и то, что препятствует.

Тебе не нужно добро, зло, знание само по себе. Ты это уже проходил... был знанием... ангелом, демоном, закорючкой на листе бумаги. Был чистым знанием. И если ты ошибешся в измерениях знаний собой, смерешься неверно - ты вновь вернешься в это состояние знания и бытия собой. ТОЛЬКО собой и более ничем.

Это не твое предназначение, ибо знание и бытие собой - не есть цель или предназначение вообще.

Цель и предназначение ты проявляешь тогда, когда приходишь туда, где тебя нет.

Поверь, это просто. Найти такой мир - легче легкого. Достаточно выйти из себя.

Всякие осознанные сновидения... тайные эзотерические практики... все фигня. Просто обрати внимание на то, что выводит тебя из себя в твоей простой, обычной жизни. Вот оно, твое место, где ты, обращенный в него, живущий им - не в себе. Почувствуй себя в этом ничто, свяжи себя в себе с этим местом и найди себя там - это и будет СО-единое бытие. Вместо бытия противоречия, когда ты попав в это раздраженное, пустое ничто стремишься скорей-скорей отсюда сбежать... подобно множеству якобы "просветленных", но на самом деле просто наивно нацеленных на "бегство" из мира.

А ты думал?

Бегство - не выход... бегство или проклинание этого места, как "тюрьмы" - это зависимость, это признание всей своей безсильности бытия перед НЕ-бытием. Это самомнение,самоуспокоение, самообман и самоподавление собственной воли в стремлении понять себя ТУТ и так. Это жалось и отказ от движения, потому что твои собственные оценки... твои цели стали для тебя ЗНАЧИМЕЕ, чем ты сам, твое ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ стало господином над тобой. Т.е. ты - подчинив себя ему совершил ошибку... чего? Измерений. Оценки...

Нет. Это не ложь. Бытие и вправду безсильно перед небытием. Это нормально. Но не потому, что оно с ним "бьется" будто бы жизнь бьется со смертью, а потому, что в НЕ-Бытии бытия еще/уже или вообще нет. Там нет силы бытия. Его туда кому-то надо вложить. Пока - не вложили. Вот и всё. Это не противоречие, а дело. Цель, если хочешь видеть так. Если хочешь это небытие заполнить своим вниманием. Это просто выбор.

И главное - эту цель - поставил себе ты.

Можно ли назвать это предназначением?

Много раз говорил - предназначение имеют, им обладают средства, инструменты, способы и методы оценки возможностей, оценки пустоты на возможность, на возможность проявления бытия в не-бытии. Ты оцениваешь одно и самое главное - О-грань-иченнсть, ты оцениваешь грани. И оценив их ты можешь верно влить свое безграничное бытие, в это ограниченное не-бытие, заполнив собой его тютелька в тютельку. Именно для этого ты измеряешь и познаешь СЕБЯ в этом бытии. Строишь этакую оптимальную перчтку ощупывающую полное и полое ничто, эдакий пузырь в который можно вложить жизнь бытия, чтобы понять сколько туда войдет так, чтобы... это ничто не исчезло. Не потеряло границ. Не лопнуло, если ты наполнишь его собой больше, чем достаточно.

Твое внимание, твоя любовь, твои силы и воля - они безмерны для любого ничто, но ты специально делаешь фильтр, из тел, из эго, чтобы это безмерие было бережно и аккуратно введено, подобно тонкому шприцу в закрытую область, чтобы жидкость, текущая через иглу проводника - шприц, вводила внутрь достаточно. Достаточно... без избытка или недостатка.

Нужда...

Нужно или нет. Зависит от цели и от правил измерения. От средств...

Нет. Твоя нужда ни от чего не зависит. Это ТЫ выбрал нуждаться. В первую очередь - это выбор.

Всё вокруг, совершенно всё: и что тебе нравится, и что раздражает, и что ужасает и что отторгает - буквально всё - это то, что ТЫ выбрал и что ТЕБЕ нужно. Все ангелы и демоны, их битвы и сражения, вся глупост мира и мировой дурак, мировой ум, боги и бла-бла-бла...

Пойми свою нужду. Увидь её сквозь декорации.

Тоже, что тебе не нужно - отсутствует в твоем мире, в твоей реальности... в твоей перчатке ты не удержиаешь ничего из ненужного. Ты всегда занят только тем, что тебе нужно.

Весь мир - всё - это нужное тебе. Если ты в нем что-то отвергаешь - это нужно тебе отвергать, ненавидишь - нужно тебе ненавидеть.

Прими мир, как его автор. Весь мир, все его прошлое, все будущее,все его возможности и вариации произошли,ест или будут только для того, чтобы тут в этот миг, был ты. Они для тебя. ЭТО ТОЛЬКО ТВОЕ СОЗНАНИЕ.

И в дуальности - ты учишься чувствовать свою нужду. Чувствовать свои заисимости, свои не-полно-цельности, свою зависимость от того, с чем ты выбрал связаться, свою зацеленность быть во всем,с чем ты связан, устремленнсть Духа в охоту, в туда, в то, что НАДО. Кому? Тебе.

Да кому это вообще надо?!

Ты бьешься с бесами? Поешь общим хором с ангелами? Танцуеь танец Шакти, качаешься у стены плача? Рисуешь магические символы, насылаешь порчу, пишешь шлемы Ужаса, ищешь тайные знания...и туча другого и разного...

И неужели всё это ты делаешь "просто так"?

Посмотри на этот эгрегор дуальности, на этот мир. Это мир - нужды. Недостатка или избытка ресурсов, возможностей, чувства ограниченности. И у тебя есть только один способ убрать это чувство... познать это чувство... можно особым способом...

Добро никогда не победит зло, обратное тоже верно. Противоречие - нужно. Необходмо, обязательно, столпотворно. Это твоя среда и средства.

Смирись, а вернее - научись измерять одно другим, другое через первое, а потом делать главное - объединять это в себе.Азъ... рождается в мире Человеков, чтобы сотворить в нем Ижеи - Меру Человека. Чтобы познать себя так, измерив мир собой - чтобы Человек стал мерой всех вещей, чтобы твоя "перчатка", ощупала это НИЧТО верно и всецело, захватив все грани...

и тогда ты станешь в этом ничто новым бытием и источником, войдя в него верно... божественность проявиться без личин и масок, в чистой своей сути. Ведь границ для нее - нет.

Всё, что вокруг тебя - тебе нужно. Все, чего нет - не нужно.

Но где тут ты сам? Вокруг есть просто нужда и её отсутствие.

Понял? Ты сам - никакая не нужда или отсутствие нужды. Они - суть того, что ты сделал - связав себя с ничто. И что? Видишь разницу? Чуешь себя? Только собой ты можешь учуять разницу, где ты есть, а где тебя нет в том, с чем ты СВЯЗАН.

И только тогда, когда ты перестанешь отказывать миру в том, что тебе в нем не нужно, перестанешь бежать от того, что в нем есть и нужно тебе... ты увидишь его границы, что и есть это "начало" отсутствия бытия. Вот смысл познания любого противоречия. Не суть важно - добро/зло, хорошо/плохо... свет/тьма и т.п. День противопоставлен ночи или вместе - это сутки? Зима противопоставляется лету, осень весне или это лето (год)? Восток - югу? Запад-северу? Нюх - слуху, вкус - знению? Это всё - измерения разных границ, которые ты объединяешь в целую картину, в миро-воз-зрение, в то, как ты обрщаешь на себя ут внимание, в тебя самого измеренного мерой Человека... на сколько ты смог в себе эту меру настроить, насколько твой настрой - соответствует нужному ТЕБЕ. Это всё измерения того, как ты чувствуешь свою нужду, это познание своего желания, состояния, бытия... как тебе будет лучше всего в той мере. Как тебе тут НРАВИТСЯ БЫТЬ.

Всё вокруг тебя - это то, что тебе нужно.

И границы нужного - это начало ничто. Того, в чем ты не нуждаешься. И потому, тебе даже нет особой нужды выходить за границы. Зачем разбираться в том, что тебе не нужно? Для начала просто дойди до них. Узри все, что вокруг тебя есть - всё, в чем ты нуждаешься и как. И тогда - этого будет уже достаточно, чтобы измерить верно то, что тебе нужно. Различить действительное от ошибочного. Познать противоречие в его полноте и единстве сторон. Свет есть благодаря тьме, зло - благодаря добру, средства проявляют свою значимость только когда поставлена цель.

Благодаря тому, что ты познаешь конечность "нужды", "временность" нужного... ограниченность любого недостатка - ты найдешь свой необходимый тут достаточный "предел бытия".

А теперь практическая проверка на понимание... через одну из сторон этого видения.

В.О. Ключевский

1. Есть два рода любви к ближнему. Если мы любим самое наше чувство любви к другому, это — любовь. Если мы любим любовь другого к нам, это — дружба. Любовь разрушается взаимностью, а дружба ею питается.

2. Дружба может обойтись без любви; любовь без дружбы — нет.

2. Дружба может обойтись без любви; любовь без дружбы — нет.

Источник